[Book and Book 콘서트] 식민주의와 동아시아 근대

[Book and Book 콘서트] 경계를 넘는 공동체 베이징 저장촌 생활사

2024년 12월 12일

도깨비의 기원과 한중일의 요괴문화

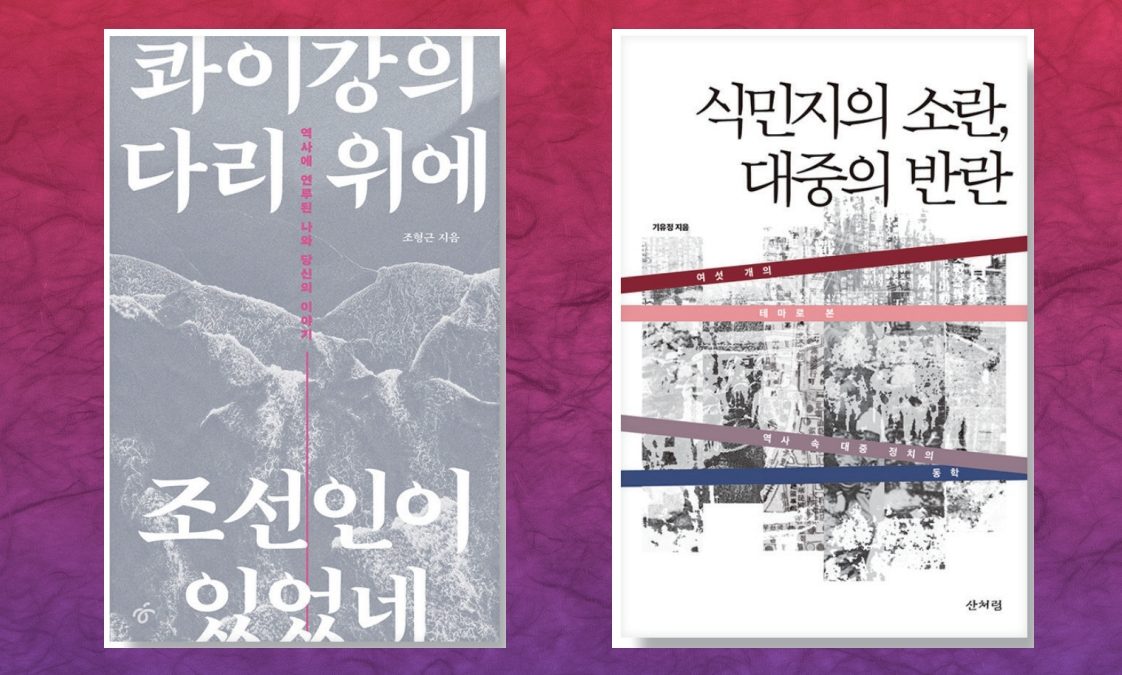

2025년 2월 24일이번 북&북 콘서트는 식민주의와 동아시아 근대를 성찰하는 두 권의 책을 묶어서 다룬다. 식민지 경험은 여전히 21세기의 한국사회에도 뚜렷한 흔적을 남기고 있음을 두 책은 잘 보여준다. 사회학자 조형근의 <콰이강의 다리 위에 조선인이 있었네>은 식민지의 현실과 다양한 개인(정치인, 군인, 연예인, 작가, 과학자, 지식인, 성매매여성과 여성운동가, 독일운동가와 밀정, 평범한 생활인)의 삶이 교차하는 지점을 세밀하게 그려나가면서 나름대로 뚜렷한 이미지로 재직조하여 보여준다. 이를 통해 포스트식민지 현실에서 우리가 처한 교차점이 무엇인지 성찰하는데 기여할 것으로 보인다. 정치학자 기유정의 <식민지의 소란, 대중의 반란>은 3.1운동처럼 거대한 저항이 아닌, 우연한 사건들로부터 시작되어 조금씩 확대되어 나간, 소란스러운 사건들이 하나의 대중운동으로 변환되는 사례들을 살핀다. 이는 현재 한국의 대중들의 집합행위에 대해 고민하는데 기여할 것으로 보인다.

발표:

조형근

서울대 사회학 박사,

전 한림대 교수

현 동네 사회학자

기유정

서울대 정치학 박사

전 서강대 사회과학연구소 전임연구원

현 서울대 한국정치연구소 연구원

사회자 : 김백영(서울대학교 사회학과, 아시아연구소 동북아시아센터장), 서호철(한국학중앙연구원, 한국사회사학회장)

토론자 : 정인관(숭실대학교 정보사회학과), 김원(한국학중앙연구원)

Review

이번 북&북 콘서트는 식민주의와 동아시아 근대를 성찰하는 두 권의 책을 묶어서 다루었다. 사회학자 조형근의 <콰이강의 다리 위에 조선인이 있었네>는 식민지의 현실과 다양한 개인(정치인, 군인, 연예인, 작가, 과학자, 지식인, 성매매여성과 여성운동가, 독일운동가와 밀정, 평범한 생활인)의 삶이 교차하는 지점을 세밀하게 그려나가면서 나름대로 뚜렷한 이미지로 재직조하여 보여준다. 미시적으로 인물을 중심으로 서사를 전개하면서도 한국 식민지 사회의 구조적 이미지를 불현 듯 스냅샷처럼 보여준다. 무엇보다 우리 또한 그 구조적 연속성의 일부이고 그 흔적의 영향권에 있음을 잘 보여주었다. 그리하여 식민지 시기든 현 시기든, 가해자와 피해자가 명확히 구분되지 않는 실제 사회적 상호관계 속에서 결국 우리는 ‘연루됨’의 윤리를 고민해야 한다는 메시지를 던져주었다.

한편 정치학자 기유정의 <식민지의 소란, 대중의 반란>은 3.1운동처럼 거대한 저항이 아닌, 우연한 사건들로부터 시작되어 조금씩 확대되어 나간, 소란스러운 사건들이 하나의 대중운동으로 변환되는 사례들을 살핀다. 저자는 식민지의 일본인 또는 조선인 엘리트들이 대중들의 정념과 집합행위에 대해 가졌던 공포에 대해 지적하고, 그러한 공포가 현재의 학술적 시각에도 여전히 반복되고 있음을 지적하였다. 이러한 편협하고 추상적인 학술적 시각의 한계를 지적하면서, 저자는 사건 속에서의 마주침이 생성하는 아래로부터 위로 이어지는 식민지 시기 여러 사건들을 분석해 보여주었다. 저자의 키워드는 모방, 적대, 이분법, 열광, 애도 등이다. 을들 간의 적대라는 학문적으로 잘 다루지 않는 테마도 포함하고 있으며, 특히 애도가 적에 대한 규정을 통해 적대로 이어지는 사례에 대한 설명은 지금 현재 벌어지고 있는 한국 대중들의 집합행위를 고민하는데 시사점을 준 듯하다.

토론은 정인관(숭실대학교)과 김원(한국학중앙연구원)이 맡아주어 책의 현재적 함의와 학술적 가치를 더욱 뚜렷하게 조명해주었다. 두 책 모두 식민지 경험이 지나간 과거의 경험이 아니라 2025년 현재의 한국사회에도 뚜렷한 흔적을 남기고 있음을 잘 보여준다는 점에서, 상당히 현재성이 충만한 과거 이야기였다.

![[Book and Book 콘서트] 식민주의와 동아시아 근대](http://neacenter.snuac.ac.kr/wp-content/uploads/2022/03/_로고-e1647828889662.png)